Ciò che segue è la digitalizzazione dell’opera scritta dal Canonico DOMENICO DE PALMA

Tale operazione di digitalizzazione, volta a una più semplice e duratura consultazione del testo, è stata fortemente voluta dalla FONDAZIONE “LA PICARELLA – FAMIGLIA PATELLA E CARLO RICCHETTI”, della cui cura e realizzazione è stato incaricato PETITTI ANTONIO. La digitalizzazione consta di una fedele e quanto più accurata versione dell’originale cartaceo del 1890 e rieditato nel 1983.

NOTA PER IL LETTORE

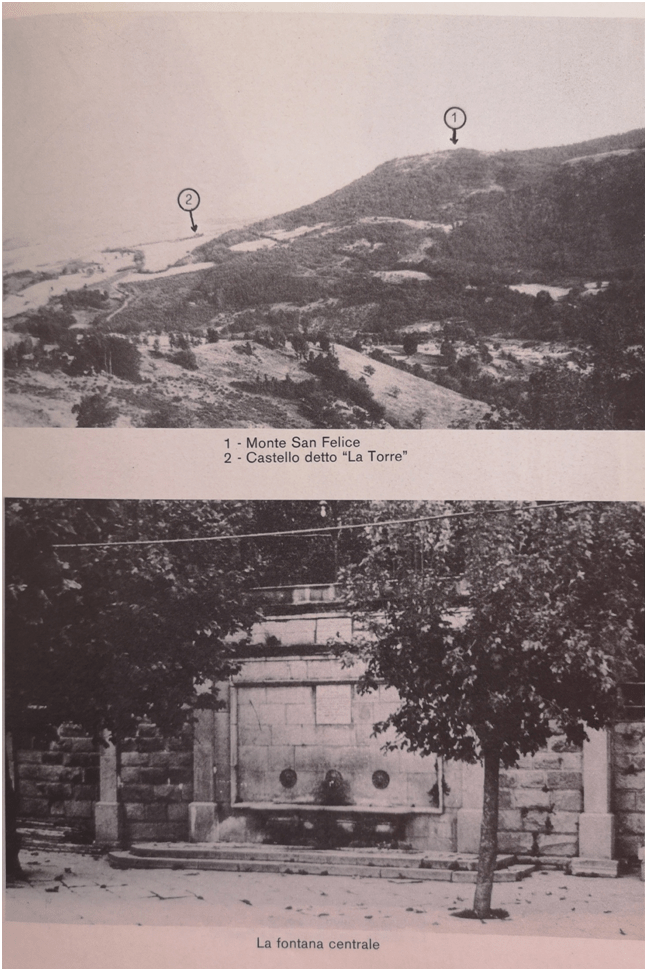

La Civica Amministrazione di Castelluccio Valmaggiore, dimostrando un profondo senso di responsabilità storica, ha patrocinato la ristampa delle: “Notizie Storiche intorno al Comune e al Clero di Castelluccio Valmaggiore” del Canonico Domenico De Palma, perché la conoscenza dell’opera – che nel passato è stata limitata ad un ristretto gruppo di persone per le pochissime copie esistenti – diventasse patrimonio culturale di tutta la cittadinanza. Il volume è stato arricchito di documentazione fotografica, del Sig. Aldo Genovese; sui luoghi descritti dall’autore.

Si auspica che la presente edizione dell’Opera, che si colloca nell’ambito delle correnti storiografiche più progressiste, che mirano alla rivalutazione dei “valori popolari”, dia un cospicuo contributo alla riscoperta e all’acquisizione delle nostre radici culturali, la cui valenza formativa è indiscussa in un processo di crescita umana e sociale.

Castelluccio VM, 24 giugno 83 festività di S. Giovanni Battista

Dott. Giovanni Campanaro

NOTIZIE STORICHE INTORNO AL COMUNE ED AL CLERO DI CASTELLUCCIO VALMAGGIORE

RACCOLTE ED ILLUSTRATE

DAL CANONICO DOMENICO DE PALMA

LETTORI CARISSIMI

Nel pubblicare per le stampe questo piccolo lavoro di storia patria, emancipandomi dalla quasi generale costumanza, ho creduto di non farlo precedere da pomposa dedica a persona di merito. Naturalmente avrebbe potuto sorgere sospetto che, per al povertà della materia, e per la disadorna dicitura, avessi avessi preteso raccomandarlo alla pubblica benevolenza, ornato di mendicate vesti. Non era giusto che i valentuomini che si fossero prestati alla mia offerta, sacrificato avessero qualche poco del loro decoro, a mio peculiare profitto ed onore. Ognuno sostener deve la responsabilità delle proprie idee, dei propri atti; ed io non declino la mia, ed accetto anticipatamente, con riconoscenza, la critica ragionata che, in qualunque modo e tempo, mi verrà fatta.

Solo, miei cari lettori, bisogna prevenirvi, per implorare la vostra indulgenza, che nel raccogliere queste notizie, mi avea in animo di preparare semplicemente poco materiale, pei giovani amanti di questi studi, senza intendimento di renderle di pubblica ragione; le ho scritte perciò alla buona, senza ricercatezza di stile, e sfoggio di erudizione. Gli amici però mi impongono, con benigna insistenza, di pubblicarle. Mi arrendo, in considerazione che un manoscritto facilmente può disperdersi come vuolsi sia avvenuto ad altro simile, preparato dal Rev. Arciprete Ricchetti.

Per lasciare libero capo al naturale svolgimento e connessione de’ fatti, in varie parti, ho prescelto attenermi attenermi più all’ordine delle materie, che all’ordine cronologico. Se mi fossi diversamente regolato, la tessitura avrebbe presentato difetti molti e non lievi, per la scarsezza di eventi storici continuati. Del resto stento a credere che tale ordinamento porti imbarazzo e confusione, trattandosi di un’opera ristretta in limiti appena comportabili

Pienamente son convinto aver fatto ben poco; mi rimane però il desiderio e la speranza che altri faccia quel molto che a me non fu dato compiere, per manco di forze e di tempo. Questo compito la partia lo attende dalla generazione che sorge rigogliosa sotto il vessillo del progresso civile e letterario. A nulla gioverebbe un governo libero, se non avesse il potere e la virtù di sforzare l’attività intellettuale della gioventù, da cui dipende l’onore, ed il futuro destino della nazione.

Il lavoro ha pochi pregi e moltissimi difetti, pur tuttavolta ho fiducia che i miei concittandini lo gradiscano, come atestato dell’amoroso mio culto verso la patria.

Castelluccio Valmaggiore.

Domenico Can. De Palma

INTRODUZIONE

Cur somno inerti deseram Patriae decus? Fedro Lib. III Prologo.

Difficile est proprie comunia dicere. Orazio Epist. A Pisoni.

Opera ben ardua e malagevole si è il rintracciare l’origine de’ comuni che, per grafica postura e niuna importanza politica o militare, furono creduti dagli antichi storiografi ben poco degni di speciale menzione e d’interesse. Ma l’amore di patria è santo; e nell’epoca presente non v’ ha città, non villaggio o borgata che non cerchi disseppellire la sua primitiva fondazione, e dar vita, per così dire, alle aride ossa de’ primi abitatori, descrivendone, per quanto possibile, i costumi, l’indole, el virtù ed i vizi.

Questo lavoro, se offre molti e seri ostacoli, non deve però reputarsi impossibile, qualora voglia farsi con pazienza e discernimento. Pel buio che copre i secoli passati, se non vi avrà la reale, si otterrà almeno, e con molta probabilità, la quasi certezza.

Tal modo di narrare, respinto respinto da positivisti, che per ogni fatto, per ogni detto richieggono atti autentici e debitamente registrati, soddisferà gli altri non disposti a seguire la teoria di questa rigida scuola.

La narrazione storica non è, né può essere un parto puro dell’immaginazione, ma acquisterà certo peso ed importanza grandissima, quante volte da un fatto ammesso e ritenuto da tutti, per una serie di argomentazioni, si iungerà a precisarne altri omessi, o non chiaramente narrati. La ragione perciò, che è la suprema illuminatrice delle umane azioni, deve campeggiare negli eventi storici, come nelle altre materie scientifiche e letterarie. Qualunque narrazione, ancorchè di lieve conto, come la presente, redatta senza filosofici principi, non potendo sostenere l’austero esame delle leggi critiche, risulterà vuota di interesse e noiosa.

La maggior parte de’ piccoli comuni della nostra Italia, specialmente quelli fondati nei primi secoli del medio evo, si trovano privi di dati precisi cronologici, che chiaramente ne additino l’epoca, come, e da chi furono edificati e popolati.

Erano tempi di ignoranza: la forza brutale dei barbari invasori imperava nella maggior parte della penisola Italiana; e quella che ubbidiva ancora alla civile Costantinopoli, lasciata a se stessa da un governo insipiente, ed insufficiente a farsi ben rispettare, cercava vivere ignorata nell’oscurità.

In quei tempi fortunosi, i pacifici cittadini, gli uomini dediti al lavoro de’ campi, ed alla pastorizia, non chiedevano di mettersi in mostra, ma occultarsi peregrinando ne’ monti, ed in contrade meno frequentate; paghi di poter nascondere, in quelle balze, il tugurio e la gleba, da cui ritraevano il necessario alla grama di loro vita.

Per maggiore i popoli, anche di una stessa regione, non si trovavano tra loro uniti da vincoli e patti sociali. Mancava un governo forte e stabile per poterli affratellare; anzi se ne temea l’unione.

Ognuno vivea a se, limitando la sfera delle proprie sollecitudini al tenimento che volevasi custodire e proteggere.

I pochi scrittori di storie patrie di quei tempi non aspiravano che ad illustrare le grandi città, lieti di poterne descrivere le lotte spietate, che ambiziosi dominatori combattevano per contestarne il possesso; il valore de’ cittadini nella pugna, la pertinacia nelle ribellioni, molte fiate senza scopo prefisso e speranza sicura. Appagata la loro vanità, non s’interessavano de’ piccoli comuni che si trovavano fuori la linea d’azione, comunque, non poche volte, e nei grandi bisogni, da essi ritrassero le braccia e le derrate, per sostenere l’indecorosa lotta.

Non è in poter mio, né basta il solo buon volere per passare a rassegna tutti gli eventi, concatenarli a’ fatti generali, illustrando uomini e cose che riguardano questo comune. Mancano gli elementi necessari per una narrazione particolareggiata. Impossibilitato a redigere una cronaca regolare, mi limiterò ad alcuni cenni generali , ed a concatenare con ordine storico, per quanto il comporta la tessitura, le poche notizie particolari che, con grave stento e fatica, ho potuto raccogliere e precisare.

Son certo che le disseppellite notizie non verranno ad illustrare interamente il comune de’ miei natali, ma almeno gli daranno quel poco di vita che gli spetta nel consorzio civile, e quel posto che merita nella storia. Ad esempio mio, altri più versati nella materia per studi speciali potranno estendersi a più minute particolarità, e , svolgendo altri fatti, ridurre in miglior forma questa incompleta narrazione.

I

Castelluccio Valmaggiore poggia sopra il dorso di un colle che fa parte delle ultime propagini de’ sub-appennini Appuli, e si gode da esso lo stupendo panorama di gran parte della Puglia. Esposto a levante ed a mezzogiorno per due lati, ha clima puro e temperato, non partecipando né dell’aria grave della limitrofa pianura, né dell’elastica dei soprastanti monti. Pel rimanente, è addossato a’ detti monti, che elevandosi a gradi a gradi, formano la variante alla su amena posizione, e propizio e confortabile ne rendono il soggiorno.

La campagna trovasi scompartita da colline, vallate, e piccole pianure. Queste ultime per un lembo, tra oriente e settentrione, si confondono con quelle della Puglia.

Il suolo, comunque per natura non troppo ferace, con discreta cultura, produce in ottima quantità i principali generi di alimentazione. I vini, prima almeno che la crittograma avesse devastati gli estesi ed ubertosi vigneti, erano in provincia e fuori ricercatissimi. Presentemente la scarsezza del prodotto, produce lo scadimento del genere.

Sono rimasti principali prodotti dell’agricoltura gli olii di ulivi, ed il grano tenero detto carosella che non sofforno concorrenza, benché la cultura si trovi ancora nello stato primitivo, non sussidiata dal razionale conforto della scienza.

Produce benanche granone e civaje di ogni specie. Lo stesso può ritenersi ella frutta sì estive che invernali, di suisito gusto, e di gradevole aspetto.

Provveduto di pascoli che, per dissodazioni fatalmente inopportune, vanno di giorno in giorno restringendosi, alleva animali da servire all’industria ed al macello, e può ben dirsi: basta a se stesso.

Bisogna confessare però che, alla qualità de’ prodotti, non sempre risponde la quantità. Anzi son ben rare le annate veramente ubertose, per effetto della scarsezza di opportune piogge, e per la veemenza dei dominanti venti Libeccio e Ponente; che il popolo impropriamente chiama Favonio e Scirocco. Questo naturale squilibrio atmosferico, che ha luogo per la forte differenza che passa tra la temperatura de’ monti, e quella della pianura pugliese, svestita di ombre e fitta vegetazione, viene aggravato dal montano disboscamento. Fatto doloroso che accresce la forza del vento, e diminuisce sempre più la probabilità delle piogge, a danno de’ poveri agricoltori, che spesso rimangono delusi nelle concepite speranze, con jattura de’ consumati capitali, e colla perdita delle durate fatiche.

II

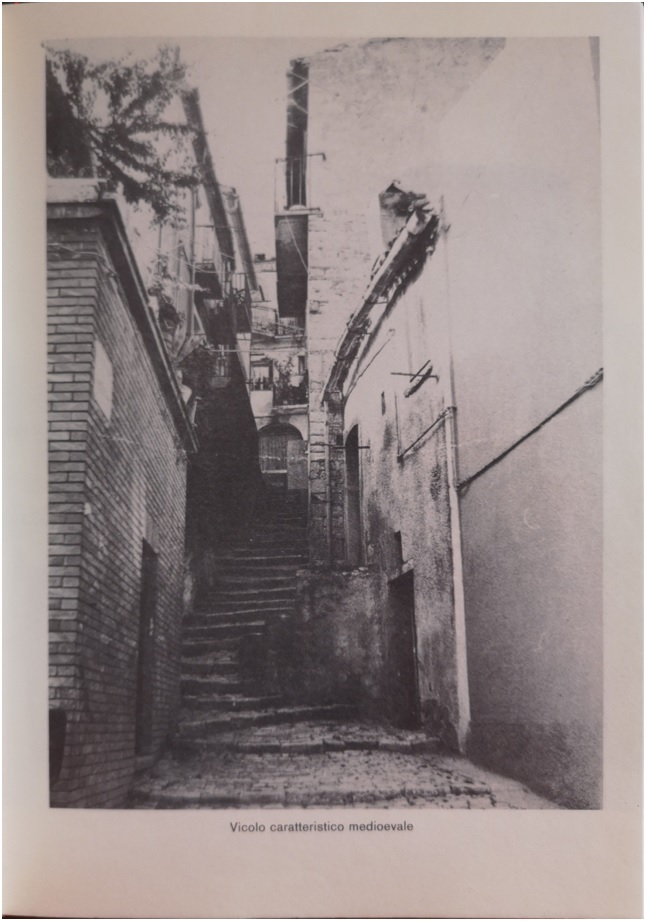

L’antico fabbricato del comune, dalla configurazione del suolo sul quale venne posto, presentava la forma di un triangolo isoscele; tutto chiuso non da regolari mura, ma dalle stesse abitazioni.

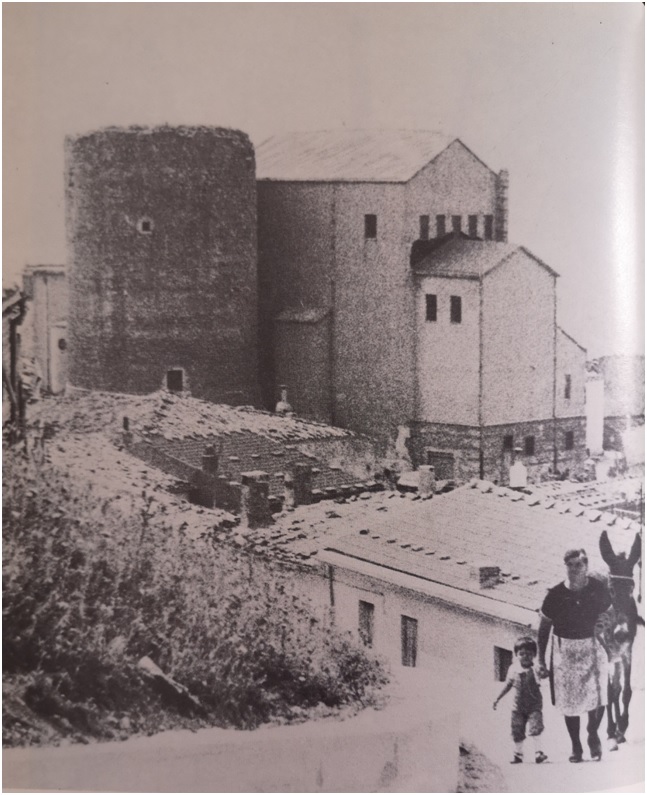

Avea tre porte, una ad oriente, altra ad occidente della base del triangolo, che è di prospetto a mezzogiorno, e la terza all’angolo superiore, o vertice del triangolo. In quest’ultimo punto che, per le dominanti vicine alture, era il lato debole, ed il più vulnerabile del paese, fu edificato il castello.

Si fa osservare: che le abitazioni di cinta non presentavano regolarità alcuna di allineamento; ma addentellato di costruzioni con sporgenze più o meno rimarchevoli, senza ordine e simmetria prestabilita. Dippiù: molte stradicciuole interne aveano comunicazioni speciali con l’esterno.

Tali sbocchi si vedeano, ed anche oggi se ne osservano alcuni, murati con fabbriche aggiunte, che a prim’occhio facilmente si ravvisano.

Questi fatti dimostrano ad evidenza, e la chiusura da servire di fortificazione, non fu contemporanea, ma posteriore all’edificazione del comune.

Del castello; la torre che ora soltanto ne rimane, è di forma rotonda; tutta fabbricata in pietra viva, nello zoccolo lavorata d’intaglio. Lo spessore delle mura nella parte superioreè di circa due metri e mezzo; maggiore nell’inferiore. La sua solida costruzione, specialmente per la bontà del cemento, è pegno sicuro che, per molti e molti anni, sfiderà l’opera distruttrice del tempo.

L’enunciata torre vien composta di due piani interamente ultimati, e di un terzo solamente iniziato. È notevole, che essa non ha porta d’accesso. Si entrava pel piano superiore, dove si osserva la saracinesca con ponte levatojo, che andava ad appoggiare nel fabbricato adjacente, destinato a caserma per la guarnigione. Dal piano superiore si ascende al terzo piano incompleto, per una scalea in pietra, praticate nella grossezza del muro: per discendere poi all’inferiore o terreno, non si vede altro che una botola, e perpendicolarmente alla medesima un anello di ferro assicurato ala volta. Questo fatto eloquentemente dimostra che tal locale servir dovesse a rinchiudervi i prigionieri, o i militi del presidio in punizione, i quali si faceano discendere con apposite pulegge, ed altri congegni meccanici, in uso per la calata ne’ pozzi, Per le luce e la circolazione dell’aria, non avea questa muda, che piccoli spiragli, in forma di feritoje, molto alti dal suolo che, per la grossezza de’ muri, appena appena ne somministravano la quantità bastevole al mantenimento della vita.

III

L’attuale popolazione del comune, riportandomi all’ultimo censimento de’ 31 dicembre 1881, è di 3031 anime, ed è ben difficile che possa in prosieguo avere, oltre al naturale, altro notevole accrescimento. Circondato da tutti i lati ed a poca distanza, da altri cinque comuni, non possiede che un tenimento bastantemente limitato, appena dell’estensione di ettari 2370, compresi gl’ improduttivi ed incolti terreni montani. Quindi, come paese eminentemente agricolo, non potendo estendere maggiormente la sua attività, un’agglomerato superiore e sproporzionato di popolazione, gli sarebbe di pregiudizio e ruina grandissima.

IV

Quale sia stata la prima origine di Catelluccio, che il biografo di Mon. Cavalieri appellava <<seminario di famiglie assai riguardevoli, passate in Troja, Foggia ed altrove a farvi ben distinta figura!>> (1) e che presentemente occupa un posto non ispregevole in Capitanata, per comodità di vita, per attaccamento all’ordine, per istruzione, e civili maniere di operare, l’oscurità più profonda nasconde il vero nel fitto del suo velo. Al silenzio della storia si unisce la scarsezza de’ documenti, e la mancanza d’ iscrizioni. Fa meraviglia come un edifizio di qualche importanza, qual è il Castello, non tenga una lapide con la data storica della fondazione. Forse rattrovavasi nell’adjacente casamento che, per quanto appare, essere dovea di non piccola dimensione ed importanza come prima opera di difesa, come quartiere per i difensori, e come magazzino per le vettovaglie. Crollato, distrutto, e convertito posteriormente in chiesa parrocchiale, per la mutata condizione dei tempi e del governo, ha perduto con l’antica configurazione, il gran benefizio di una data storica certa e precisa.

(1) Giovanni Rossi Arciprete di Contursi. Vita di Mons. Cavalieri Vescovo di Troja – Lib. II, Cap. II, p. !09 .

V

A stabilire l’epoca, se non della vera, almeno della legale origine di Castelluccio, non fa d’uopo però anatomizzare, per così dire, tutti gli storici lavori del medio evo: il risultato sarebbe lo stesso, con poche divergenze più apparenti che reali. Basterà fermarci a qualcuno, e se ne vedrà scaturire l’evidenza. Per questo lavoro ho creduto prescegliere, e prendere a guida la storia delle Repubbliche Italiane de’ secoli di mezzo, per Simondo Sismondi; e ad essa mi ci fermo. Autore certamente accetto a tutti per imparzialità, esattezza, e studio profondo e accurato della materia.

Il prelodato storico, dopo aver descritta la batteglia di Besentello in Galabria, e con quale astuzia l’Imperatore Ottone II scampò prima della morte, e poi dalla taglia di riscatto, soggiunge: <<Benchè i greci si lasciarono uscire di mano sì importante preda, non perdettero però i frutti di tanta vittoria. Durante il regno di Ottone II, e la minorità di Ottone III, dilatarono in Italia i confini del loro impero. Contemporaneamente fabbricarono in Puglia la città di Troja e molti Castelli, onde rimanere coperti da nuovi attacchi (1). >>

Sulle prime è da notarsi che Castelluccio, addossato maggiormente a’ monti, è sito ad occidente di Troja, dal quale non dista che circa sette chilometri. I due comuni, di prospetto l’uno all’altro, vengono semplicemente separati da una gran valle, detta Valmaggiore. Qualifica adottata in prosieguo a distinguere il castello di cui si cerca ira l’origine. Posto questo fatto topografico si ravvisa con chiarezza il fine, per cui i greci credettero necessario fortificare questo punto strategico, che or si appella Castelluccio; ed in pari tempo spiega completamente la narrazione dello storico.

Che sia così, procediamo oltre alla disamina. Dal documento citato, e da altri moltissimi che se ne potrebbero produrre, è dunque storicamente certo che i greci, oltre Troja, che vollero rendere baluardo principale de’ loro possedimenti in Puglia, edificarono molti castelli nelle vicinanze.

Una minuta ricerca, che il più dubbioso voglia fare su questa contrada, mena a stabilire che giammai ve ne furono altri, se non Firenzuola, Dragonara, Civitate, Tertiveri, Biccari, Catelluccio, e qualche altro di minor conto. Tutti disposti in linea semicircolare intorno a Troja, con la curva a settentrione. Disposizione giovevolissima ad ostacolare qualunque esercito nemico, che agli Appennini, fosse disceso a’ danni di Troja, proteggendo ne’ lati pericolosi con opere fortificate. La sottomissione di queste piazze, rendea solamente possibile la conquista dell’intera Puglia.

Non mi fo a discutere degli altri castelli, parlo di Castelluccio, e ad esso mi restringo.

Si estenedea veramente la linea fortificata fino a questa nostra località? Il fine giustifica gli atti.

Chiunque, ancorché profano alla strategia militare, come chi scrive, voglia dare un semplice sguardo su questa contrada, scorge facilmente l’importanza grandissima che avea questa posizione, specialmente per la difesa di Troja. Importanza che non potea alla perspicacia dei greci sfuggire, ed è presumibile che ne profittassero fortificandola. Né poteano essi , senza venir meno al loro ideale, diversamente operare, trovandosi questa località vicinissima alla città, che volevasi proteggere, ed alla strada Benevento – Crepacore, per la quale poteano le nemiche schiere discendere, per oppugnarla.

Da questo castello, in preferenza degli altri, trovandosi ben presidiato, potea solamente Troja attendere pronto e valido soccorso. Il comandante di questo presidio, richiamando a se le milizie de’ vicini castelli, Biccari Tertiveri i poche ore avrebbe formato rispettabile armata da fronteggiare, o almeno molestare il fianco sinistro del nemico, dando agio a’ militi de’ presidi più lontani di estendersi al lato destro, per indi, obbligare l’oste avverso, che campeggiava per l’assedio, a prestamente ritirarsi, se non volea esporsi a totale disfatta e ruina.

(1) Sismondi Cap. IV – Lupus Porotospana Chron. Barense. Tom. V, p. 40.

Se questa difesa non poté attuarsi nel 1021, contro l’esercito Tedesco, che, percorrendo questa strada, assedio e rese Toja, avvenne perché la forza numerica delle milizie greche, era ben piccola, e tutti questi castelli, sapientemente edificati, rimasero fabbriche inutili, trovandosi essi, per impotenza o avarizia de’ greci, non presidiati, ma appena custoditi da pochi invalidi, incapaci di alcuna azione e resistenza.

Da questo fatto chiarissimo, può ritenersi per certo che, Castelluccio, sia uno de’ castelli cennati, ma non nominati dallo storico.

In fine, a maggiormente corroborare la prova diretta dell’origine di questo comune, mi riporto all’autorità di Leone Ostiese, il quale ritiene che i greci edificarono Troja, Dragonara et reliquia municipia quae vulgo Capitanata dicuntur (1).

Se dunque Castelluccio rattrovasi in provincia di Capitanata, devesi ammettere per certo edificato, o almeno fortificato da’ greci.

Da tale principio ne sorge per necessaria conseguenza, che l’epoca della edificazione devesi fissare, non più tardi degli ultimi venti anni del secolo X, perché edificato, secondo Sismondi, durante il regno di Ottone II che morì nel 983, e la minorità di Ottone III che giovanissimo cessò di vivere nel 1002.

(1) Leone Ostiese. Cap. 40.

VI

So benissimo, che altri rispettabili storici, riportano Troja e vicini castelli edificati nel 1019, dal Catapano greco Bubagano, o Rosalio Bugiano, chiamato da Guglielmo Pugliese Bagiano (1). Comunque la variante sull’epoca della edificazione non è di notevolissima importanza, pure pure per onore dello storico preso a guida, non regge ad una sana critica. È mai presumibile che molte castella, con città d’importanza, Troja, Tertiveri, Dragonara – e specialmente Troja, la più ragguardevole per postura, presidiata, come si narra, da dodicimila uomini con potente cavalleria, richiesta dalla tattica militare di quel tempo, fossero tutte, e completamente munite di solide mura, di torri, baluardi, e quant’altro la scienza militare addimandava, per essere alla portata di resistere lungamente ad un potente esercito, da cui potevano essere minacciate, possibile, dico che sì gran lavoro fosse ultimato nel tempo brevissimo di due anni?

Anzi Giannone, parlando della espugnazione di Troja del 1021, dice <<Città che i greci in quest’anno medesimo aveano edificata>> (1).

Che resistenza poteano offrire queste improvisate fortificazioni all’esercito alemanno, capitanato dallo stesso Imperatore Errico II? Pure Troja, che fu la sola delle fortificazioni disposte alle falde dei sub-appennini oppugnta, e stretta di assedio nel 1021, resistette energicamente per più mesi.

Cadde, ma con onore.

Né qui ha termine il mio ragionamento. Vediamo; era o pur no nella capacità de’ greci di quell’epoca, fare questi prodigi, che appena son possibili nel secolo presente, che dispone di altri mezzi, e di altre fortezze? I greci esausto di uomini e di denaro, per la guerra che sostenevano con i Pugliesi Melo e Datto, sorretti da’ Normanni Drengot, non poteano rivolgere tutta la loro attività a quest’opera, comunque la credessero d’importanza gravissima.

Dal detto perciò si rileva chiaramente, che il Catapano Bugiano, non poté dar principio, ma solo completare le fortificazioni incominciate negli ultimi venti anni dek precedente secolo: e per la ristrettezza del tempo, limitò l’opera sia alla sola Troja, lasciando incomplete, siccome si trovano, quelle di Castellucio Biccari, ed altre, e come tuttora si veggono.

Mi conforta in questa idea di Giovanni Rossi asseverando aver ritrovato e letto nello Archivio Capitolare di Troja alcuni atti di donazione, che portavano la data del 1000, quindi soggiunge: <<La data 1019, della fondazione della città, deve intendersi l’anno in cui poté dirsi perfezionata, non incominciata>> (1).

È ben certo che i Pugliesi e Normanni, con reiterate istanze, imploravano soccorso ed assistenza all’Imperatore di Germani Errico II, che promettea ma indugiava, sperando forse profittare del vicendevole indebolimento de’ contendenti per dettare sua legge. La totale disfatta dell’esercito collegato a Canne nel 1019, le premurose richieste del Sommo Pontefice Benedetto VIII, che temea perdere Roma e l’Italia tutta, col dilatasi e rafforzarsi del domino greco, spinsero l’Imperatore a togliere gl’ indugi , passando per le Alpi con numeroso e forte esercito. I preparativi imperiali non potevano sfuggire a’ greci, che si affrettarono a rafforzare l’estremo baluardo del loro dominio nel continente pugliese, ultimando le opere di difesa di Troja; probabilmente senza neanche perfezionarle, come, per tradizione, si ritiene dagli abitanti della nominata Città.

VII

A raffermare l’animo de’ dubbiosi che, dopo le surriferite prove, mettessero ancora in forse se Castelluccio fosse o pur nò compreso nel numero de’ castelli edificati da’ greci, mi fo lecito richiedere: da chi dunque è stato fondato? È certamente un antico Castello; oltre il nome, vi è l’esistenza di fatto, e sarebbe stravaganza impugnarla e sconoscerla, senza far onta alla ragione ed al buon senso: vediamolo con argomenti di eliminazioni.

Volevo supporre opera Romana, è assurdo. Non trovandosi questa località nella via che percorrevano le legioni romane, né questo punto isolato offrir potea ostacoli seri per la difesa, od offesa. I luoghi de’ combattimenti de’ romani in Puglia sono ben noti, e bellamente descritti, né si possono equivocare con Castelluccio.

Invasori i qusta contrada, a tempo più o meno lungo, oltre i Greci, che per moltissimi anni ne ebbero il dominio, furono i Tedeschi; ed essi poca importanza mettevano alla conservazione dei queste province, lontanissime dalla Germania, tanto vero che nel 1021, Errico II limitossi alla sola presa di Troja, né pensò ad innalzare fortezze.

Avea vendicata l’onta della disfatta di Besentello, e sodisfatte le premure del Sommo Pontefice;

pago del risultato, cogliendo a pretesto l’epidemica infermità che facea strage di sue genti, ritirossi, senza compiere e consolidare l’incominciata conquista. I Greci ripresero, senza contrasto, nel 1023, tutto quello che era stato loro tolto; e lo ritennero fino al 1042, quando da’ Normanni furono definitivamente depressi e discacciati, per non più farvi ritorno.

Seguirono gli avventurieri Normanni. Essi fattisi signori di queste contrade, pensarono solo a saccheggiare, non a costruire castella, sì per braveria, che per difetto di denaro; è a tutti noto che la sola Aversa fu da essi fabbricata e fortificata; se non dalle fondamenta, almeno in parte grandissima, riducendo il piccolo ed antico castello, che in dono e in ricompensa essi aveano ricevuti da Sergio Duca di Napoli, in città fortificata o ben munita, da servir loro qual novella patria.

Presupporre il castello, di cui si cerca l’origine, edificata in epoca a noi più vicina, durante cioè il dominio Baronale del secolo XV, è maggiormente inverosimile. Dopo l’invenzione delle armi da fuoco, siffatte fortezze sarebbero state di niun valore; e la struttura stessa indica chiaramente che non venne costruita per resistere a queste armi.

Pria di procedere oltre mi è doveroso dichiarare che, nei primi tre argomenti di esclusione, parlando del Castello, vi comprenda l’intero Comune; per quest’ultimo, consimile estensione sarebbe strana, perché non può esservi dominio su cosa inesistente; ma Castelluccio esisteva, tanto che fu uno de’ tre comuni che costituirono la Baronia di Valmaggiore. La proposizione quindi non rimane più ne’ termini logici, e da generale dell’intero abitato, addiviene particolare della ola torre. Mi sarei astenuto dal dire tutto ciò, se ragioni speciali, che qui è meglio non mettere in mostra, non mi avessero imposto il contrario. Il ragionamento però, anche ristretto in questi termini, è sempre degno di qualche considerazione, per rimuovere totalmente gli erronei sospetti, e togliere ogni dubbiezza al vero, che ho impreso a dimostrare.

A suggellareil già detto , si fa in primo luogo osservare che i Baroni di Castelluccio, possedendo altrove feudi di importanza maggiore, non vi dimorarono giammai; né si ebbero in questo comune un palazzo veramente signorile; ma una casaccia, da servire più da magazzino e stalla, che per abitazione. Dippiù, è a tutti noto essere nel sistema baronale, fortificare la propria casa, per premunirsi da qualunque ingiuria, e per raffrenare i tumultuosi moti de’ vassalli, non già l’opposto, fortificare cioè il comune, lasciando la propria dimora esposta all’audacia de’ malcontenti. Ciò premesso, e da quello che anche oggidì si vede, la Torre formava parte del sistema generale delle fortificazioni del paese, né trovavasi congiunta alla casa Baronale, da servire al Feudatario per ultimo rifugio, negli estremi bisogni. Divenne, lo ammetto, proprietà baronale, ma per sovrana concessione, trovandosi, nel diploma, chiaramente espresso Cum Turribus et palatiis.

In ultimo, se, nel costituirsi la Baronia, questo comune portava già il nome di Castellucio, piccolo castello, è fuor dubbio che al nome ne rispondesse il fatto.

Se dunque Castelluccio non fu edificato o fortificato da’ Romani, da’ Tedeschi, da’ Normanni, né nel tempo del dominio baronale, bisognerebbe appartenere alla scuola Perronista, per non riconoscere che veramente si ebbe origine da’ Greci, nell’epoca e circostanze dallo storico descritte.

VIII

In questo che ho svolto, mi credo aver messo precipuamente in chiaro l’epoca delle fortificazioni; non già della prima fortificazione del comune. La mente non si presta a credere che città e paesi, potessero sorgere, come il castello di Armida. Le popolazioni non s’improvvisano con un atto energico di volontà; han bisogno dell’opera del tempo per costruirsi in numero competente, meno quando l’agglomerato operasi con l’immigrazione. Ora, dova mai poteano i Greci raccozzare numero si grande di famiglie, da popolare molte Città e Castella, senza depauperare altri comuni, in quel tempo, non esuberanti di vita?

Nè serio ostacolo al mio ragionamento, deve reputarsi l’opinione di Leone Ostiense, di avere cioè il Catapano Greco, dopo l’edificazione di Troja, Dragonara, et reliqua municipia quae vulgo Capitanata diciuntur, chiamati, da’ vicini comuni, gli abitatori a popolarli, (ex circumpositis terris habitatores convocans, deinceps habitare, constiuit) (1), giacché concorso sì grande e straordinario di famiglie, da popolare una intera provincia, è pressochè impossibile; e son portato a credere che quelle poche, che risposero alla chiamata, bastarono appena appena a rafforzare i centri, che si volevano rendere di importanza maggiore. Insomma siccome è falso che i comuni tutti di Capitanata fossero edificati dal Catapano Bagiano, mentre è noto che molti già esistevano, così non è vero il modo di popolarli.

In chi poi nasce il sospetto che numero maggiore di famiglie ne venisse dalla Grecia, fatto non enunciato dagli storici, non è difficile disingannarlo. Siffatte immigrazioni lasciano, quasi sempre, le tracce della primitiva origine, specialmente nella lingua. In Sicilia, in Calabria, e nella stessa Puglia, la colonie Albanesi, conservano tuttavia il primitivo idioma. E nelle nostre vicinanze, i comuni di Faeto e Celle, popolati da Provenzali proseguono a parlare, dopo sei secoli, la lingua madre, sebbene corrotta.

Dal già detto devesi conchiudere che i Greci non edificarono, ma semplicemente fortificarono o comuni esistenti, dando, a quelli che non l’avevano, un nome, e col nome l’esistenza legale.

Non è improbabile che Castelluccio, pria di ricevere tal nome, portasse quello di Capraja, giacché fino a tempi nostri, con questo nomignolo, veniva solamente distinto da altri omonimi.

L’origine quindi di questo comune, come ancora di qualche altro nelle vicinanze, non esclusa Troja, a quanto sembra, rimontar deve ad epoca assai più remota, e forse collegarsi alla distruzione di Ecana, che vuolsi avvenuta nel secolo VII, per opera dell’imperatore Costante II.

I cittadini sfuggiti al massacro, doveano certamente fissarsi in qualche luogo; ed è da supporsi che gl’infelici agricoltori, privi di mezzi sufficienti a sostenersi nelle città vicine, avessero trasportato i Dei Penati fra questi monti, per vivere nella quiete col frutto del lavoro. Le osservazioni sulla configurazione primitiva del comune, esposte nel N. 11, largamente confermano il presente ragionamento.

(1) Leo Ost. Lib. II, Cap. 40 e 50

IX

Provata con logica evidenza l’origine, e l’epoca legale, se non della fondazione, almeno della fortificazione di Castelluccio, ne viene per naturale conseguenza che facea parte de’ possedimenti dell’Impero Greco nella regione di Puglia.

Non è punto facile determinare con precisione la sua costituzione giudiziaria, politica, ed amministrativa.

I possedimenti Greci in Italia, dopo la conquista de’ Longobardi, si trovarono divisi in due parti.

La Sicilia con le Calabrie e Puglie, venivano governate da un Patrizio residente in Siracusa.

Napoli con le altre terre poste a settentrione della medesima, dipendevano, almeno apparentemente, dall’Esacrato di Ravenna. Le leggi perciò che imperavano in queste provincie, erano quelle stesse dell’impero, specialmente le giustinianee. Avveniva però molto fiate, che i Governatori arrogavansi tale e tanta autorità dispotica, da giudicare più a loro talento, che a norma della legge scritta.

Per questo arbitrio precipuamente il greco governo fu reputato giustamente infausto a’ popoli soggetti. L’esposta primitiva divisione a notevole mutazione soggiacque in prosieguo, nella regione Pugliese. La strepitosa vittoria do Besentello, innanzi menzionata, consolidò maggiormente il dominio Greco in queste province; e gl’imperatori Basilio e Costantino ne seppero profittare per dilatare i confini dell’impero, invadendo parte dei limitrofi principati di Benevento, Salerno, e Capua. Anzi, se più ardimentosi si fossero dimostrati nel proseguire la guerra, si sarebbero spinti, dice Giannone (1) fin sopra Roma, e facilmente l’avrebbero occupata. Non bisogna sconoscere, però, che la prudenza loro dettava a non essere audaci. Ben conoscevano che, la riportata vittoria dovea ascriversi non al valore delle milizie proprie, ma a quelle Saracene. Sapeano ceh in Germani si anelava la riscossa, né conveniva maggiormente irritare gli animi di quella forte nazione. Vedevano giornalmente che i Saraceni, loro ausiliarii contro il Tedesco, riscalcitravano a rimanere in tale precaria situazione; aspirando anche essi al dominio: né sapevano e volevano modificare la loro indole rapace e sanguinaria. Quelli specialmente, che si erano asserragliati sul Gargano non tralasciavano occasione di scorrere e scompigliare la Puglia, disdoro e dispetto del diritto e prestigio Imperiale. A questi pericoli, per se gravissimi, univasi l’animo sempre ostile de’ sudditi, che mal soffrivano le turpissime espoliazioni dei governatori Imperiali. Dovettero perciò contentasi del poco, per non compromettere il molto.

Tuttavia non potendo conquistare, pensarono a consolidare. A tal fine, per imporre freno e temenza a’ malcontenti sudditi, crearono novello magistrato, con giurisdizione estesissima, da risedere in Bari. Magistrato che nell’anno 999 chiamarono Catapano.

La costituzione politica de’ nostri comuni, in quel tempo, comunque dipendenti da un governo assoluto e monarchico, tenea forma repubblicana. Il governo di Costantinopoli poco curavasi dei principii che reggevano i popoli, qualora le gravose imposte venissero rigorosamente riscosse.

L’ordinamento amministrativo, seguendo la costituzione politica, era quello degli antichi popoli iberi, o a dir meglio, con l’istorico Leo: <<ciascuna comunità era ordinata a modo della costituzione municipale romana, o piuttosto non ne aveano che la forma>> (1).

È innegabile che l’esposto ordinamento imperasse nelle grandi città. Pei piccoli comuni nulla si conosce di positivo e preciso della storia. Non pertanto, mancando una formale e stabile legislazione sociale è da supporsi che, per lo spirito d’imitazione, che sempre domina ne’ popoli, avessero prescelta l’istessa forma amministrativa: né credo poteano diversamente operare.

Ciò premesso, chiaramente ne deriva che Castellucio avesse molta libertà, amareggiata dai gravissimi ed arbitrari tributi che i Governatori sapeano estorcere con la forza, per appagare le imperiali esigenze, i propri comodi, ed i bisogni quotidiani di questi possedimenti.

La conquista della Puglia per Normanni nel 1042, modificò in parte la politica costituzione, e da repubblicana democratica, addivenne repubblicana militare oligarchica (2)

(1) Leo Storia d’Italia Lib. IV. Cap. II, p.176 – (2) Sismondi Cap.IV, p.82-LeoneOst. L II,e67 edaltri

X

Discacciati i greci, i normanni ripartirono il conquistato in dodici contee, che assegnarono a ciascuno de’ dodici capi dell’esercito. Non tutti gli storici sono ben di accordo sulle Città capitali delle contee. Checchè ne dicano gli apologisti di Troja, pare certo che essa non fu capitale di alcuna Contea (1). Melfi rimase capitale comune, e Guglielmo Braccio di ferro ne fu eletto proclamato Duce supremo.

Ben poco però i Conti si sottometteano agli ordini ed ai voleri del medesimo, l’impero del quale restringevasi al comando militare in caso di comune pericolo, non al reggimento speciale delle Contee. Ognuno operava a suo talento: né il capo supremo potea mostrarsi rigoroso, ancorché ricevuta ne avesse autorità <<Vivevano, dice Sismondi, con i soli prodotti del saccheggio, e non essendo ligati da veruna convenzione, piuttosto che la guerra, esercitavano il latroneccio, alla testa dei loro satelliti. I conventi, le chiese, e quegli stessi luoghi santi, che erano stai pocanzi l’oggetto de’ loro pellegrinaggi, non isfuggivano alle loro rapine>> (2),

Questo deplorevole stato, nonché la minaccevole attitudine di occupare benanche il Ducato du Benevento, che l’Imperatore Errico III, avea concesso al papato in ricambio della chiesa di Bamberga, imponea a tutti temenza, e scosse anche l’animo del S. Pontefice Leone IX, decidendolo alla guerra. Rimasto prigioniero nell’infausta battaglia di Civitella, o Civitate, come dice Malaterra, a’ 18 Giugno 1053, per ottenere la libertà dovette il S. Padre concedere al fortunato invasore la pace; e con la pace, forse, l’investitura del conquistato e conquistabile in Sicilia e Puglia, come feudo di S. Chiesa. Ho detto forse, perché tale investitura, ritenuta per fermo dagli antichi scrittori, ora, da’ moderni, vien messa in dubbio, con argomenti che qui sarebbe fuori luogo riportare e discutere.

(1) Sismondi – Leo Ost. Ed altri – luogo sopra citato – (2) Sismondi Lib. IV.

XI

L’esercito normanno, oltre i capi supremi, ai quali vennero assegnate le dodici contee, ne annoverava altri di ordine inferiore; e questi scontenti che nella eseguita partizione nulla aveano ottenuto, si credettero in diritto di provvedere da sea’ proprii interessi, oppressando comuni più lontani, non compresi, o dimenticai nela ripartizione generale. A tal destino soggiacque Castelluccio. E certo, che l’infelice comune, nel principio del duodecimo secolo, trovavasi ancora sotto la signoria di un certo Guglielmo Altavilla, omonimo o discendente di quell’Altavilla creato nel 1043 capo de’ normanni.

Questo vero si fa manifesto, e rimane largamente provato da alcuni strumenti di restituzione, stipulati in favore dell’Abbadia di S. Nicola di Troja, da esso Altavilla, qualificandosi signore di Castelluzzo. (1) V’ ha dippiù: in una antica cronaca manoscritta di troja si legge <<Episcopus Trojanus obsedit Castullutium, (1115) illunque coepit et combussit, coepitque in eo Guillelmum Altavilla cum omnibus suis, pro cruelitate quam faciebant paregrinis Hyerosolimitanis (2)>>. Vescovo di Troja, in quel tempo, era Guglielmo II della stirpe ducale normanna.

Il chiarissimo De Meo, nell’esporre il summenzionato fatto del sacco e fuoco dato a Castelluccio, dice << il Vescovo di Troja, Guglielmo II, come da storia manoscritta di Troja; assediò, prese, e bruciò Castelluccio Valmaggiore che se gli era ribellato>> (3).

In buona pace del rispettabile analista, la qualifica ribellione non ha fondamento storico, né regge alla critica. Il documento, al quale si rapporta, è precisamente quello da me sopra citato; in esso non si fa parola di ribellione, ma si indica una causale ben diversa, con forma chiara e precisa; il giudizio quindi non discendendo dalle premesse, deve qualificarsi erroneo. È poi una supposizione sfornita di prova che Castelluccio in quel tempo dipendesse dal Vescovado di Troja, mentre ritengo che non vi appartenesse, e cercherò metterlo in chiaro in proseguio.

Insisto su questo argomento non per attenuare la colpa, de’ nostri progenitori, che anzi ne aggravo la portata; ma per accertare il fatto storico, sceverando il falso dal vero. Le ribellioni, molte fiate, sono scusabili; le rapine e crudeltà giammai.

Ma qui, una buona volta, fa d’uopo pure si esca dalle sinistre interpretazioni, per dar luogo alla verità. Non lice giammai dar colpa a chi non spetta. Il popolo di Castelluccio non partecipava, in modo alcuno, alle inique opere menzionate dalla cronaca di Troja, le quali vanivano tutte ordinate dal signorotto normanno che, col diritto della forza tiranneggiava i cittadini, e poi eseguite, dentro e fuori l’abitato, da’ feroci suoi satelliti, reclutati chi sa dove, tra la feccia de’ ribaldi. L’osservazione non procede da mia benigna interpretazione, ma dai termini stessi del documento citato. Coepitque in eo Guillelmum Altavilla cum omnibus suis, pro crudelitate quam faciebant peregrinis Hyerosolimitanis. Quindi non la popolazione, come da alcuni inconsideratamente si è ventilato, ma quei predoni perpetravano le ingiuste aggressioni. Il comune innocente ne ricevette il materiale danno, delle bruciate e crollate abitazioni; ma fortunatamente ne ebbe largo compenso, liberandosi dal despota, che l’opprimeva e disonorava.

(1) Stefanelli Memorie storiche di Troja cap. III, p. 121 – (2) Stefanelli Cap. III, p. 90 – (3) De Meo Annali del Regno di Napoli, vol. 9 pag. 79

XII

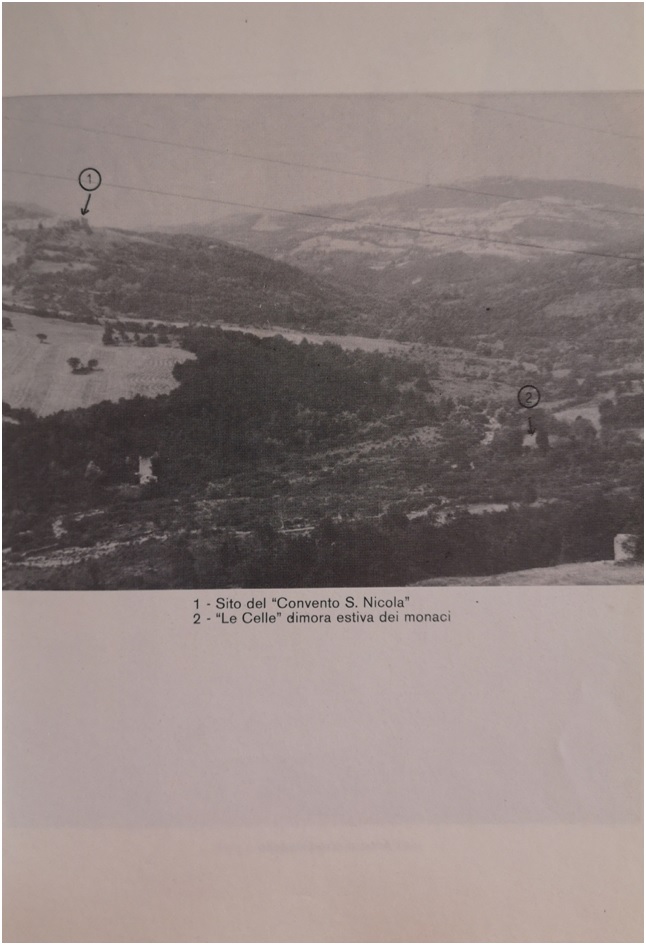

Per ridare luce maggiore al sopra narrato fatto, che particolarmente si appartiene alla storia di Castelluccio, debbo premettere che, ad occidente del comune, e propriamente ad un chilometro circa dall’abitato, dove il torrente Freddo innestasi con l’altro di maggiore importanza, chiamato Celone (che serpeggiando per la vallate discende in Puglia, e va a riversarsi nel mare Adriatico) eravi anticamente un piccolo cenobio, fondato da Religiosi, di cui ignorasi l’ordine e la regola primitiva. È probabile che fossero Benedettini come quelli di Troja ed Orsara ed altri disseminati in questi monti; ma comunque sia, è positivo che essi aveano a missione tutelare e difendere la vita dei pellegrini di Terra Santa che, per deficienza di strade regolari, erano necessitati a transitare per questi luoghi. Il cenobio trovavasi dedicato a S. Nicola.

Nel punto ove venne edificato il Conventino, la gran valle, si restringe a guisa di un imbuto a collo torto, e pei boschi che religiosi ne ombreggiavano i lati, il transito riusciva di grave rischio e pericolo. Con sapienza perciò i Religiosi l’aveano prescelto per esercitarvi la filantropica missione. Poscia, per maggior comodo del cenobio, furono edificate alcune cellette in un poggio di prospetto sito tra mezzogiorno e ponente della casa principale, da servire a dimore estiva dei Religiosi, attesochè, per le acque stagnanti de’ due torrenti, che nocivi miasmi esalavano in quella stagione, la primitiva dimora addiveniva pregiudizievole alla vita.

Vero la fine del secolo XIII le menzionate cellette succursali vennero prescelte da alcuni Provenzali di Carlo d’Angiò, fissandovi loro dimora e colonia. E nel dar vita al novello comune, lasciarono a questo il nome di Celle, che tuttora rimane.

Non è facile accertare per qual motivo, nel 1115, i Religiosi avessero cessato di custodire quel punto interessante alla sicurezza del transito. È probabile che, le vittorie e depredazioni dei normanni, ne rendessero impossibile il soggiorno. I Conti, occupati in continue guerre, né poteano, né solevano provvedere alla vita de’ cittadini, al mantenimento dell’ordine, ed alla sicurezza delle strade, i perversi quindi ne approfittavano. I Vescovi poi, specialmente quando credeano manomesso il prestigio religioso, il culto divino e la pubblica morale, si arrogavano il diritto di esserne vendicatori. Fu questa appunto la cagione che spinse il Vescovo di Troja, battagliere come tutti i normanni, a dar sacco e fuoco a Castelluccio; commettendo crudeltà ed ingiustizie pari a quelle che si volevano punire. Gli efferati costumi si quell’epoca possono solamente mitigare, ed in parte scusare la crudeltà dell’atto, perpetrato a ruina di tante innocenti vittime.

XIII

L’esposto e dilucidato fatto da luogo a nuovi ordini d’investigazioni, che conviene non tralasciare senza esame. Primamente: essendosi fatto parola del Cenobio, sorgono spontanee le dimande; che ne fu di esso? ; a qual destino soggiacque? In secondo luogo: l’intervento del Vescovo di Troja che , con la forza, venne a punire chi della forza abusava, porge occasione a discutere ed investigare ponderatamente la legalità dell’atto; e, senza amore o avversione di parte, accertare se Castelluccio, in quei giorni, dipendesse o pur no, da esso, in ordine allo spirituale, ossia se si trovasse compreso nella circoscrizione Diocesana di Troja.

È ben difficile dipanare l’arruffata matassa. Cercherò, come meglio posso, sciogliere il nodo, senza la spada di Alessandro, ritenendo provato come certo, ed il dubbio come soggetto ad ulteriore investigazione e disamina, e spero che da altri sarà messo in evidente luce.

XIV

In ordine al primo dubbio: volendosi tener per fermo che i Religiosi, prima ancora del 1115, avessero cessato di abitare il cenobio, pare siavi successo lungo abbandono, ed interruzione di servizio. Almeno niuna cronaca, per quanto è a mia conoscenza, ne fa motto, durante il tempo che imperarono i normanni. Risorse a novella vita nel 1228, quando il Sommo Pontefice Gregorio IX, chiamò dalla Spagna i cavalieri di Calatrava, concedendo loro, con l’Abbadia di Orsara, anche quella di Castelluccio e Pontalbaneto. Emerge chiaro dal Diploma di Carlo d’Angiò del 1274 (1).

La permanenza de’ Cavalieri di Calatrava in Italia fu di brevissima durata. Nel 1294 furono richiamati nella Spagna, per opporsi alla invasione degli Arabi. Nel dipartirsi concedettero in Commenda ad vitam al Cardinale Gaetano le Abbadie di Brindisi, Foggia, Troja, nonché quella di Orsara, con Castelluccio e Pontalbaneto, che venivano denominate simul adnexis.

Elevato il Cardinal Gaetano al soglio pontificio, in Gennaio 1295, col nome di Bonifacio VIII, la commenda venne ceduta a Filippo, Arcivescovo di Trani, che ne ebbe la investitura dal Re Carlo II. Turbato nel possesso, dovè ricorrere all’istesso Re, che ordinò al Giustiziere di Capitanata di sostenere i diritti del Prelato sulle Abbadie di Orsara, Pontealbaneto, Castelluccio, e Monte Calvello (2). Morto nell’istesso anno l’Arcivescovo di Trani, la Commenda ritornò a Bonifacio VIII, che ne dispose a suo piacimento. Nel 1305 si possedea dal Cardinale di S. Maria in Comedin, sostenuto nel possesso dall’istesso Re Carlo (3). Il diritto sull’Abbadia nel 1322 si esercitava direttamente dalla Chiesa; come da Diploma di Carlo III figlio e vicario di Roberto (4).

Posteriormente il Re di Napoli ne avocò a se il diritto di collazzione. Non so, né è possibile metterlo in chiaro, se ciò avvenne in usurpazione, concessione Pontificia, o per cessione de’ Cavalieri residenti nella Spagna, a’ quali realmente spettava la facoltà di disporne. La concessione della Commenda fu nondimeno temporanea, limitata cioè alla vita dell’investito: ed il ritorno a’ primi Signori dovea verificarsi appena deceduto l’Arcivescovo di Trani, giusta la clausola di concessione apposta dal S. Pontefice Bonifacio VIII – Volumus quod te cedente vel decedente, praedicta omnia, ad praefatam domum libere revertantur. Pure Bonifacio ed i successori ne disposero, fino a che il Sovrano ne rivendicò il diritto alla Corona.

Il primo monarca che incominciò ad avvalersi di tal nuova prerogativa si fu Re Roberto, conferendola a Leopardo de Fulcineo, col nome di Rettore. Morto il primo investito, dall’istesso Re fu nominato Lorenzo Pulderico. Mortuo nuper, dice il Diploma, Leopardo de Fulcineo Rectore Ecclesiae S. Angeli de castro Ursariae, cum duabus aliis Ecclesiis castrorum Castellutii et Pontalbaneto simul adnexis etc. – ad collationem nostram pleno et speciali jure spectantes, cum omnibus juribus tibi conferimus (5). Tal atto di Sovrana autorità venne fortemente contestato dal Vesovo di Troja. I diritti della Corona, come benanche quelli della Ecclesiastica potestà, non si trovavano in quei tempi ben definiti, né con bonario accordo assicurati; se vedeano bene spesso in penoso antagonismo. Il Re, nel conferire la Rettoria, con chiara e precisa forma ne afferma il suo dritto con le parole, pleno et speciali jure. Pur tuttavia Monsig. Frezza Vescoco di Troja non volle riconoscerlo, sostendendo con fermezza appartenere alla sua sede Vescovile. Per tal fine, ne porse ricorso al Sommo Pontefice Clemente VI in Avignone che pronunciò in favore del diritto vescovile.

(1) Diploma esistente nel Grande archivio di Napoli. Reg. 1274, L.B. fol. 265 a.t. – Silvio Torelli – Ordini Equestri, Tom. 1, p,508 – Bernardo Giustiniani Cavalieri di Calatrava, Cap. 27. – (2) Ughellio Italia Sacra – Arcivescovi – Diploma nel Grande Archivio, Reg. 1295, L.B, Fol.118 – (3) Nel Grande Archivio di Napoli 1303, L.B. fol.144 – (4) Idem L.A. fol. 18 a t. 1322 – (5) Idem L.A. fol. 80, 1341 e 42

Il Re Roberto, e successori non tennero alcun conto della decisione Pontificia, e proseguirono a conferirla a chi meglio credettero; tanto vero che la Regina Giovanna I nel 1376 ne investì Cesare Brancaccio. Ebbe finalmente termine tale attrito, quasi dopo altri 100 anni, quando nel 1464 Ferdinando d’Aragona la concedette definitivamente al Vescovado di Troja (1).

Su cotesto conflitto giurisdizionale non oso pronunciarmi a favore del Monarca, o del Vescovo. S’ignorano le vere e positive ragioni sostenute da’ contendenti: né, per la delicatezza della materia, il giudizio è facile e di lieve conto. Lo facciano pure gli altri, se lo credono; a me, per non gratificare i lettori con strane teoriche, basta la semplice esposizione de’ fatti.

Dopo la partenza de’ Cavalieri, i Commendatori poco o nulla curarono la manutenzione del Conventino, che rimasto in abbandono, cadde in ruina. La cappella però fu lungamente mantenuta dalla nostra popolazione; tanto che nel 1629 posevi nuova campana con la scritta – Divi Nicolai ad Dei gloriam et honoremer et concursum ad augustam divotionem populi semper 1629. Ma anche per essa si approssimava l’ora fatale. Denudati e messi a coltura i terreni de’ soprastanti monti, il torrente Freddo addivenne oltremodo impetuoso; e travolgendo nelle tumultuose sue piene terra e massi di pietra, in breve tempo, completamente distrusse l’ultimo ricordo del religioso e filantropico monumento. La campana salvata e trasportata in paese, fu posta sulla Cappella di S. Caterina, ed ora, per circostanze che si svolgeranno in prosiegno, è passata alla chiesa di S. Maria.

(1) Grande Arch. 1464, fol. 83. – Fo notare che quasi tutte le notizie dell’Abbadia, le ho prese ad imprestito da una elaborata memoria Giudiziaria, redatta dal sig. De Stefano di Orsara, stampata in difesa del Clero di quel comune.

XV

A nostri giorni suol ripetersi troppo di frequente, ed alle volte anche fino alla nausea, fa d’uopo in ogni cosa esser logici. Applichiamo anche noi questo savio principio al nostro argomento per accertare se Castelluccio appartenesse ne’ primi tempi, alla Trojana diocesi.

Provata, nel numero V la simultanea e comune origine di Castelluccio con Troja, ne viene per naturale conseguenza, essere la dipendenza dell’uno dall’altro, pressoché impossibile. Il dominio materiale, se non mi difetta il senno, credo possa quasi sempre acquistarsi con la prepotenza numerica, con l’astuzia, con altri mezzi di forza brutale, o pure venire per legale concessione. Il diritto poi a sede vescovile non può ottenersi che con la sola creazione in Titulum, secondo le prescrizioni dei S. Canoni. La memoria ed i fasti di Ecana, ed anche il posto elevato di primo baluardo della Puglia, al quale trovavasi innalzato, davano a Troja la certezza del Vescovado, specialmente in quei tempi, che ogni città si avea il suo Vescovo; ma non poteano i Trojani da se stessi proclamare la prerogativa, e tanto meno costituire la Diocesi. Dopo una interruzione di molti secoli, una nuova città edificata, neanche sulle ruine della prima, razionalmente non potea conservare gli antichi privilegi. Bisognava una nuova Bolla Pontificia. E questa, pare, sia venuta nel 1028 dal S. Pontefice Giovanni XIX o XX (1). È da ritenersi quindi che Troja stessa, prima del 1028, dipendesse, per lo spirituale, da altro potere ecclesiastico ben costituito; ed è possibile che si trovasse sottoposta al Vescovado di Siponto (2).

So che i Trojani respingono qualunque ipotesi e ragionamento. Non volendo attentare alla gloria altrui, vera o falsa, lascio a’ medesimi pensare e credere come vogliono; e rimenando il discorso al mio argomento, ritengo che Castellluccio per molto tempo fè parte della giurisdizione spirituale dell’Abbate nullius di Orsara; solo potere ecclesiastico riconosciuto in queste vicinanze. Sarei lietissimo se il mio convincimento mi venisse dimostrato erroneo; ma ammesso il principio, non mi è lecito sfuggirne la conseguenza. A sostenere il mio assunto non fa d’uopo di molto ragionamento, giacché, oltre la tradizione che, al dir di Walter Scot, parla ove manca la storia, me ne somministrano validissimo argomento le Pontificie Bolle di Pasquale II del 1100, al Vescovo Uberto; e di Alessandro III del 1179. I detti pontifici nel circoscrivere la Diocesi di Troja, non nominarono Orsara e Castelluccio; e, forse, non vennero nominati neanche in quella di Clemente IV del 1266. Ho messo quest’ultima in dubbio, giacché non mi è stato possibile riscontrarla.

Per somiglianza, ed affinità di nomi è piaciuto a qualcuno far credere che Pasquale II, facendo parola di Monte Majuro Villa avesse designato Castelluccio Valmaggiore. Errore non perdonabile a storici locali. Monte Majuro è in tenimento di Orsara, e può darsi , che in detta epoca, fosse una borgata: ma non è da equivocarsi con Castelluccio, che avea il suo nome speciale. Per maggiore chiarezza si riproducono qui, le testuali parole della nominata Bolla di Pasquale II.

Montem Majurum Villa quae dicitur in S. Laurentii, et quidquid in posterum juste et canonice ad Ecclesiae possessionis proprietatem, largiente Domino, poteritis adipisci. Episcopali vero jure regenda in perpetum ad disponendum sancimus, ipsam Civitate Trojanam, eet in ea S. Nicolai Monasterium; cum Ecclesiis ad id pertinentibus, S. Crucem de Portula, et Felicem, Castellionem, Castellum novum, Biccarum cum Abadia, S. Petri in Burgo cum Ecclesiis ad id partinentibus, Ecclesiam S. Viti, Fabricam S. Mariae de Forcis, S. Petrum de Montella, S. Iustam (3).

Al già detto potrei aggiungere altro, riproducendo il decreto di Carlo III Vicario di Roberto, col quale veniva ordinato al Giustiziere di Capitanata, sostenere la Chiesa Romana nell’esercizio de’ diritti spirituali sopra Orsara, Castelluccio e Pontabaneto. Mi sorge però sospetto se, questo fatto, ha rapporto alla giurisdizione Vescovile sugl’ interi comuni, o all’Abbaziale, come è più nturale, sulle chiese de’ Cavalieri di Calatrava. Dubbio che non mi è facile sciogliere, come non mi è dato stabilire, in quale epoca, il comune di Castelluccio passò effettivamente alla Diocesi di Troja, alla quale attualmente si onora di appartenere

(1) Ughellio – Italia sacra – Vescovi di Troja – (2) Vedi Dizionario Corografico d’Italia, compilato per province Napolitane, dal Cav. Ferdinando De Luca e Raffaele Mastriani – Milano 1852 – (3) Riportata da Ughellio – Italia sacra – Vescovi di Troja

XVI

Fa duopo ora rannodare le fila della narrazione principale, interrotta al N° XII.

In questo basso mondo tutto è precario e mutabile; il tempo travolgendo Regni ed Imperi ne’ vorticosi suoi abissi, ogni cosa trasforma e rinnova.

Anche la numerosa stirpe maschile normanna, che col semplice valore, seppe fondare un Regno, fu dannata alla morte nel 1194. Per solo retaggio lasciò unificate le provincie dell’Italia meridionale, formando il Reame, che fu detto delle Due Sicilie (1). Reame che in prosieguo dovea rappresentare parte importante nei destini dell’intera penisola Italiana.

Oltrepasserei il limite segnato ad un semplice cenno storico di un piccolo comune, che non vi poté contribuire, se presumessi descriverne le cause, le vicende, le circostanze, ed il sangue versato, per far passare il Regno da’ Normanni agli Svevi, e da questi agli Angioini. Ma non posso dispensarmi dall’enunciare che l’ultimo passaggio fu di pregiudizio gravissimo, non alla sole città, ma benanche a’ piccoli comuni, come Castelluccio.

Carlo I° D’Angiò non contentossi distribuire a’ suoi Duci e Cavalieri, le Baronie e Contee del conquistato Regno: non dimenticando neanche quei Signori che l’aveano servito col tradimento.

Dovea stollare tutti i famelici suoi seguaci; e moltiplicò impieghi e tributi. Lo stuolo di quelle arpie, sparpagliato in tutti i comuni, discese alle più nefande durezze, e tiranniche oppressioni <<A tutti gl’ impieghi, dice Sismondi, dell’antica amministrazione, avea aggiunti tutti l’ impieghi corrispondenti che egli conosceva in Francia, di modo che, il numero de’ pubblici uffiziali, era più che raddoppiato. Albagiosi, prosiegue l’istorico, per la nuova loro dignità, ignorando, come il loro padrone, la lingua del paese, sprezzando i costumi nazionali, questi plebei diventati possenti, scorrevano le provincie e le spogliavano. Ovunque pretendevano di essere accolti come vincitori, ovunque manifestavano il più alto disprezzo per la nazione suddita. I loro viaggi estenuavano i popoli, e la loro dimora diventava anche più ruinosa>> (2).

A questa ben triste ed invereconda espoliazione, che cordoglio amarissimo costò anche a’ nemici della decaduta famiglia Sveva, dové rassegnasi Castelluccio. Anzi ne ricevé pregiudizio maggiore, per le due colonie provenziali che vennero a stabilirsi nelle sue vicinanze, formando i due comuni di Faeto e Celle. Distanti essi, in linea retta, dal nostro i lprimo poco più di tre chilometri, ed il secondo circa due, necessariamente i coloni provenzali dovettero insignorirsi de’ nostri boschi

e de’ nostri campi. Per tal fatto l’azione de’ nostri contadini ne’ lavori agricoli e industriali, crescendo col volgere degli anni la popolazione, è rimasta strozzata nel suo sviluppo.

È però vero che Casteluccio conservò su queste colonie diritti e privilegi moltissimi, anzi un vero jus di alto dominio, assoggettandole a servitù anche indecorose; come quella di venire, nei giorni festivi, a spazzare le strade del nostro comune. Servitù durata fino al principio del corrente secolo, quando emancipati completamente, furono francati dall’obbligo del servaggio. La diversità della lingua, delle abitudini, ed il loro pertinace costume di avventurieri, non rendevano però la vicinanza piacevole, e la servitù gradita.

Con questa cruda affermazione non s’intende offendere l’amor proprio degli attuali abitatori di quei comuni. Anche Roma, l’inclita Roma, la caput mundi si ebbe per fondatori ladri e banditi; o come un professore li ha ultimamente chiamati <<briganti disciplinati>>. Il vero merito è figlio delle proprie opere, non di precedenti grandezze, e d’illustri natali. Nec generi, sed virtuti gloriam (3).

(1) Il Monarca che incominciò ad appellarsi Re delle Due Sicilie fu Alfonso I D’Aragona – (2) Sismondi, Cap. 21 – (3) Fedro, Libro II Epilogo

XVII

Le tiranniche ed inique tasse, imposte da Re Carlo agl’ infelici sudditi, producevano continui ed incessanti clamori, e con questi si diffondea il malcontento.

La rivoluzione di Sicilia, ed il pericolo di vederla estesa alle province continentali, commossero il Principe di Salerno, Luogotenente del Regno, in assenza del padre, e che dopo regnò col nome di Carlo II, e lo spinsero a mitigare gli esasperati animi con opportune e larghe concessioni. Radunò a tal uopo in Calabria numerosa assemblea di Prelati, Baroni, e delegati municipali, per sentire i reclami, e provvedervi con saltuari rimedii. <<In una numerosa assemblea, dice l’istorico Leo, di Prelati, Baroni, e deputati delle Città, nel 1283 fu conceduta una specie di Magna Carta, affine di unire, per quanto era possibile, con un legame morale i sudditi della famiglia Angioina, e fu potissima cagione che la rivoluzione di Sicilia non si estendesse anche in Calabria. Queste leggi, emanate nelle pianure di S. Martino, furono addimandate Constitutiones Illustris D. Caroli II Principis Palermitani>> (1).

Con esse furono assicurati al Clero e Baroni privilegi moltissimi. Per gli altri sudditi, oltre al condono degli arretrati, fu convenuto <<non dovessero altri balzelli pagare da quelli in fuora erano stati imposti da Guglielmo II>> né il Re in prosieguo potea chiedere collette, prestazioni, od altro, non comprese nelle Costituzioni precedenti.

Quest’ultimo patto convenzionale e di grazia, non ebbe mai intero effetto. Ne’ commentarii di Napodano, dice Giannone, si legge avvenire spesso <<che in ciascun mese sei collette si esigevano, scorticando, gli Uffici Regì, i poveri Regnicoli usque ad sacculum et peram, et tegularum avulsionem >> (2).

Spetta alla storia generale discutere il fatto, a me basta averlo cennato, per mostrare la nequizia de’ tempi.

Ammessa e ritenuta per vera la durezza di tale inadempimento a’ patti convenuti, pure, trovandosi Castelluccio non ancora soggetto a dominio Baronale, ne ebbe almeno giovamento ne’ balzelli principali; e fu sempre un bene, un sollievo pei poveri ed infelici abitanti.

(1) Leo Storia d’Italia del medio evo. Lib. IX, v.2 p.148 – (2) Giannone Lib. XX Cap. IX Parag. II.

XVIII

Con tal reggimento si visse, se non bene, almeno rassegnati, fino alla morte della Regina Giovanna II, avvenuta a’ 2 febbraio 1435,

L’incostanza e la volubilità di animo di questa donna, col moltiplicare i pretendenti alla successione, mise il reame in grave sconvolgimento; e sparse il seme della discordia tra Francia, e Spagna che, per lungo tempo, funestarono queste Province con guerra crudelissima, ed accrebbero la miseria de’ popoli.

Per l’estensione della discendenza di Carlo I d’Angiò, il Regno di Napoli trovossi diviso in tre fazioni. La prima, più numerosa, proclamava a sovrano l’erede testamentario Renato d’Angiò.

La seconda, sostenuta da varii e potenti Baroni del Regno, seguiva l’erede adottivo Alfonso d’Aragona. La terza favoreggiava la pretesa del Papa Eugenio IV, che, con Breve datato in Firenze a 1° Maggio 1435, ordinava al patriarca di Alessandria Giovanni Vitelleschi, di governare il Reame, come feudo ricaduto alla S. Sede, per mancata posterità di Carlo I d’Angiò.

I Napoletani, al partito angioino affezionatissimi, se niun riguardo si ebbero per gli ordini di Eugenio, non poterono in simil modo spregiare l’Aragonese, che preparavasi a sostenere sue ragioni con gli eserciti. E la guerra addivenne inevitabile, e disastrosa a’ popoli dell’infelice Reame.

Sventura volle che Renato trovavasi prigioniero del Duca di Borgogna in Francia, né potea personalmente provvedere a’ bisogni della guerra.

I sedici Baroni, nominati dalla defunta Regina per Consiglio della Reggenza, ben compresero la difficoltà del mandato loro affidato. Né lo amore al partito Angioino velò la serenità del loro giudizio, per non riconoscere la superiorità del potente competitore, che monarca di più Reami, disponeva di maggior copia di uomini, e di denari. Non però venne meno la loro devozione. <<Chiamarono, dice Giannone, Giacomo Caldora, uno de’ condottieri più rinomati del tempo, al quale diedero denari perché assoldasse genti; soldarono ancora Antonio Pontudera con mille cavalli, e Micheletto da Costignola con altrettanti, per respingere gl’ insulti di Alfonso: ed in tal guisa, quelli mesi che corsero tra la morte della Regina, fino alla venuta della Regina Isabella, moglie e vicaria di Renato, fu governato il Regno>> (1). Per soprabbondare in prudenza si raccomandarono ancora al Duca di Milano Filippo M.a Visconte <<il quale sollecitò i Genovesi, che in quel tempo si trovavano sottoposti alla sua signoria, che accorsero alla città di Gaeta già assediata da Alfonso, né sopportassero che il miglior porto del mar Tirreno venisse in potere de’ Catalani loro nemici>> (2). I Genovesi accolsero l’invito del Duca; ma per le discordie, e le mene dell’opposto partito, ceh agognava al potere in città, l’armamento della flotta venne ritardato. «Con tutto ciò la flotta fu infine allestita; e Biagio d’Aneroto, illustre uomo di mare, eletto a capitanarla, spiegò le vele.

La flotta era composta di tredici vascelli, e tre galere, avendo a bordo duemila e quattrocento soldati. Quella dell’Aragonese era di quattordici vascelli e undici galere, con seimila soldati scelti tra tutto l’esercito» (3).

Le ostilità ebbero ben presto cominciamento. Il primo successo coronò, in gran parte, i voti dei Napoletani. La gloriosa battaglia navale del 5 agosto 1435, combattuta nelle acque di Ponza, ebbe fine con la prigionia, del Re Alfonso, di due suoi fratelli, e di gran numero di Baroni Napoletani suoi aderenti. Non fu salva che una sola nave Aragonese: le altre, prese, o affondate.

(1) Giannone L. XXV. Cap. VII – (2) Giannone ivi – (3) Sismondi Cap. 67 tom. II, p.23 Ed. Lug. 1838

Questa prima battaglia avrebbe messo fine alla guerra, senza magnanimità, o a dir meglio, il tradimento del Duca di Milano che, da protettore di Renato, gli addivene contrario; liberando, senza riscatto o condizioni, il Re ed i numerosi prigionieri, frutto di sanguinosa vittoria, non sua, ma della valorosa flotta Genovese.

Con la libertà l’Aragonese ottenne anche l’appoggio e la protezione del Duca; e la guerra ricominciò più cruda ed ostinata. Le sorti però rimasero lungamente incerte, non potendo niuno dei competitori gloriarsi di decisivi vantaggi.

Tosto che Renato, ad intercessione del S. Pontefice, si ebbe la libertà nel 1438, sollecitamente si mosse ala volta di Napoli per mettersi a capo dell’esercito, sperando, con l’attività e la bravura, ottenere vantaggi tali, da rinfrancare il morale dell’esercito e de’ suoi partigiani.

Sebbene riconquistato avesse gli Abruzzi con qualche gloria, pure la sua causa non prosperava, anzi di giorno in giorno andava sempre di più declinando.

Quando il suo cuore non ancora trovavasi totalmente sopraffatto dallo sconforto, vennegli un impreveduto colpo che, in gran parte, scosse la sua energia e la sua fede nel finale successo. Ai 15 ottobre, o siccome crede Sismondi a’ 18 ottobre 1439, Giacomo Caldora o Caudola, come lo appella lo istorico testè citato, (1) il prode e valente Capitano che servito l’avea con devozione e fedeltà, fu rapito a’ vivi da morte subitanea. A colmo del gravissimo infortunio, il figlio Antonio, che prese il comando delle milizie, non mosrtavasi, come il padre, tenacemente attaccato al partito Angioino.

Fu sotto i colpi funesti di sì crudele sventura che Renato, tormentato da tristi presentimenti, e da penosa incertezza, a propiziarsi il novello Capitano Antonio Caudola o Caldora arrecò a Castelluccio pregiudizio gravissimo. Dopo aver confiramto il Caudola nel Ducato di Bari, ed in tutti i beni, cariche, ed onori paterni, l’infelice Monarca diè di mano ad altre libertà, sperando così di tenerlo avvinto al carro della sua fortuna. Credeva insomma che, se non per amore, ed avea ben ragione di dubitarne, volesse almeno per gratitudine fedelmente servirlo.

A questo fine, ed in tali circostanze, Renato costituì la Baronia di Valmaggiore, investendone colui che solo potea sostenerlo nel proseguimento della guerra. E Castelluccio, dopo più di 450 anni, da libero Comune, con prammatica di questo Re sventurato, passò con Faeto e Celle sotto la mala Signoria Baronale, che tiranneggiò le misere popolazioni, fino al principio del XIX secolo.

Il novello Barone, col Regio Camerario, delegato speciale del Governo, si recarono in Castelluccio per la presa di possesso, e formazione dei capitoli, o convenzione con i vassalli.

Di essi ne trascrivo il solo principio, come interessante alla dimostrazione del fatto.

Capitula facta et reformata in Castro Castellutii Vallis majoris, per Camerarium videlicet Joannem Marciani, et Universitatem ejusdem castri Castellutii, ac confirmata per magnificum et exellentem Dominum donnum Antonium Caudolam ducem Bari, ac armorum magnificum Capitaneum. Regnate Inclito et Serenissimo Domino nostro Renato. Dei Gratia Iherusalem et Siciliae Rege etc.

Anno Domino M. quatricentesimo quatrigesimo, mense Februarii die quinto decimo. (2)

Tralasciando gli articoli tutti de’ detti capitoli, che presentemente non offrono importanza ed interesse alcuno, credo utile far solo notare che essi altro non erano che un complesso di diritti e dovrei, tra Barone e vassalli; privilegi ed immunità in designate circostanze; regola nell’esercizio de’ diritti civili, commerciali e sociali; penalità e multe nelle contravvenzioni, e qualcuno di pura ostentazione. Insomma un piccolo codice convenzionaleda servire di norma agl’interessati, nel disimpegno de’ rispettivi diritti e doveri.

Il magnanimo Re, con quest’atto di benevolenza, non raggiunse lo scopo. È a tutti noto, né giova qui diffusamente rammentarlo, che il Caldora o Caudola, nel seguente anno 1441, passò, con l’intera compagnia da lui capitanata, ad ingrossare le schiere del Re Aragonese. Nè ardisco pronunciare un grave giudizio storico, se la sua diserzione fu o pur no un vero tradimento. Noto solo la conseguenza dell’abbandono, la perdita cioè della Baronia. «L’oggetto essenziale di un feudo, dice Hallam, era un contratto di vicendevole appoggio e fedeltà. Se il feudatario mancava di fede, gli venivano tolte le terre, che ritornavano all’antico padrone» (3).

(1) Sismondi Cap.70 – N.B. Insisto su questo cognome, perché esso interessa alla storia di Castellucio – (2) Documento di pergamena, esistente nell’archivio della Segreteria del Comune fol. 1 – (3) Hallam l’Europa nel Medioevo – Sistema Feudale cap.V

Frattanto, perduto questo potente appoggio, Renato trovossi in condizione assai difficile. Scarso di milizie proprie, e privo di mezzi pecuniarii per assoldare compagnie di ventura, fu costretto dopo non molto, a chiudersi in Napoli, dove prestamente venne rigorosamente assediato. L’avversa sorte non lo avvilì giammai, e dal popolo fu ammirato e con zelo servito. «Si accetto, dice Sismondi, erasi reso ai Napoletani, e di sì buon cuore partecipava degli stenti comuni, che il popolo non movea alcuna lagnanza, e sopportava per amor suo i più grandi patimenti» (1).

Il tradimento del muratore Aniello che introdusse in Città gli Aragonesi per un vecchi acquedotto, a’ 2 giugno 1442, abbreviò l’eroismo de’ Napoletani, e distrusse l’ultima speranza del Re Angioino.

La Città, saccheggiata per alcune ore, venne militarmente occupata. Renato, imbarcatosi su nave Genovese, lasciò il Regno. Verso la fine di quello stesso anno «per non prolungare inutilmente i mali di un popolo, che gli avea mostrato amore e fedeltà» mandò ordine a’ suoi luogotenenti, di consegnare al fortunato vincitore le fortezze che teneano ancora per lui (2).

Il re Alfonso, raffermata la sua autorità, sollecitamente diè mano alla pacificazione del Reame. Ed al riordinamento delle amministrazioni.

Il trionfo dell’Aragonese fu un bene, o un male per la Monarchia Napolitana? Il giudizio non è facile. In questo, come in altri simili mutamenti, si giudica sempre secondo il proprio convincimento e la propria affezione. Ciascuno de’ competitori avea delle buone qualità, ma, se non erro, queste onoravano pi la persona che il savio reggimento del Regno. L’unico e certo vantaggio, che si ottenne col trionfo dell’Aragonese, fu il ristabilimento della monarchia nella sua integrità, con la riunione della Sicilia, che trovavasi disgiunta da Napoli, fin da’ famosi Vespri Sicilinai, nel 1282 riunione che sventuratamente però durò appena, quanto la sua vita. Addivenne realmente definitiva nel 1734 per la conquista di Carlo Borbone.

(1) Sismondi cap. 70. – (2) Sismondi ivi.

XIX

Son portato a credere che il nuovo Re, non riconcedette al Caudola la Baronia di Valmaggiore, e che essa, poco tempo dopo, fu provvisoriamente data alla contessa di Celano, che la ritenne, con questo titolo, fino al 1463, quando definitivamente, e con nuova investitura, dal Re Ferdinando I successore di Alfonso, venne concessa a D. Antonio d’Aragona da Piccolominibus, ed alla Contessa di Celano sua consorte. Per altro non mi fermo al solo mio convincimento. Il documento sopra citato, Capitoli Baronali, ne somministra sicura ed evidente testimonianza. Documento al quale, in preferenza di altri meno certi, mi riporterò in prosieguo, e che formerà la base del mio ragionamento, nel descrivere la progressiva successione de’ Signori della Baronia.

In data de’ 24 agosto 1458, trovasi inserita, nei summenzionati capitoli, dimanda dell’Università di Castelluccio alla Exellentia Madama Covella Contesss di Celano, affinché confirmasse i precedenti capitoli e di fatto vi appose il suo placet (1). Tuttavia è certo benanche che il Re Ferdinando, con nuovo diploma, concedette al suo genero Piccolomini la Baronia in parola.

Nel grande Archivio di Napoli non è facile rinvenire il registro del 1463; nel principio del corrente secolo esisteva però copia del Diploma, estratto dagl’ interessati a’ 20 febbraio 1484. Di più, nel primo repertorio delle province d Bari e Capitanata, trovasi scritto «La Castella di Castelluccio, Celle, e Faito si dicono la Baronia di Valmaggiore, le quali furono inter alia nel 1463 concesse, insieme al contado do Celano, per Re Ferrante, ed Antonio de Piccolominibus de Aragona, suo genero, in remunerazione de’ suoi servizii, come largamente si narra in tractatu dicti Celani. » Il novello signore riconfirmò i capitoli a’ 29 maggio 1465, segnandosi Antonius de Aragona Piccolominibus, Dux Amalfi et Comes Celanus, manu propria (2).

Molti frequenti passaggi subì la Baronia in prosieguo. Al primo Feudatario subentrò D. Giovan Battista de Piccolominibus, Marchese di Illicito (ora Deliceto) che la ritenne in qualità di utile signore. I capitoli furono confirmati a’ 19 agosto 1507 (3).

Dal Marchese di Deliceto, l’utile dominio pervenne a Giacomo Recco, che confirmò tutte le concessioni fatte dal Duca d’Amalfi, e dal Marchese di Deliceto, a 11 settembre 1519 (4).

Nel 1561 la Baronia ritornò al Marchese di Deliceto che, nel seguente anno, la cedette a Marco Antonio Pepi di Napoli; i capitoli vennero confirmati a’ 3 settembre 1562 (5).

Nel 1567 la Baronia fu venduta a D. Emilia Carafa Contesse di Airoli e Biccari per ducati 17.000, cioè Lire Italiane 72.250. La prefata Contessa confirmò i capitoli a’ 21 aprile dell’istesso anno, (6) e richiese dal Vicerè Duca di Alba, la Terra di Castelluccio Valmaggiore, per sua camera riservata; e l’ottenne a’ 31 dicembre 1569. (7) Nè essa però, né i successori si avvalsero mai di tal privilegio.

Ad Emilia Carafa successe nel 1576 Ferdinando Caracciolo Conte di Airoli e Biccari, che la trasmise a’ suoi eredi. Questa famiglia tenne più lungamente in suo dominio la Baronia.

L’ultimo discendente Caracciolo Barone Carlo morì senza eredi maschi nel 1709. Ereditò la sorella Antonia, maritata a Giambattista De Capua Principe della Riccia. I conjugi De Capua-Caracciolo la tramandarono a’ figli.

Nel 1792 D. Bartolomeo II De Capua, cessò di vivere senza parole. Pria di morire avea già donato il burgensatico della Baronia a D. Francesco Vincenzo Sanseverino Duca della Saponara. I diritti feudali furono devoluti al Real Fisco, che li conservò fino all’abolizione della Feudalità.

(1) Capitoli fol. 16 – (2) Capitoli fol. 19 a t. – (3) Cap. fol. 20 – (4) Cap. fol. 30 – (5) Cap. fol. 46 a t. – (6) Capitoli fol. 48 – (7) Documento esistente nel Grande Archivio

La divisione de’ beni feudali da’ burgensatici, dopo minuto e ponderato lavoro, fu eseguita a’ 22 gennaio 1795, dal Consultore Cardillo, e D. Nicola Vivenzio di Napoli.

In mezzo al tramestìo di concessioni, vendite, emissioni, ho creduto più corretto segnare l’epoca della conferma de’ Capitoli e presa di possesso. Con questi atti, il Barone, venendo di fatto ad essere riconosciuto da’ vassalli, si ha la data certa del reale dominio.

Le cause che fecero passare, da uno in altro Signore, la Baronia si appartengono alla storia di quelle famiglie, e sarebbe ozioso ed imprudente farne qui speciale menzione; specialmente che dette cause, prospere o avverse, non valsero a modificare la durezza del servaggio.

XX

Durante il regime feudale, l’amministrazione della giustizia Baronale trovavasi affidata e concentrata nelle mani di un solo magistrato, detto Capitanio; eletto dal Barone fino al 1792, indi dal Re. In Castelluccio, capoluogo della Baronia, tenea residenza il detto magistrato. Quivi erano le corti, le carceri, e gli uffici tutti di giustizia.

Secondo le capitolazioni, così dette vecchie e nuove, formate con l’approvazione del Governo, il Camerlingo, o amministrazione civile di Castelluccio, per concessione e privilegio, in ogni anno

da’ 21 a’ 28 giugno, cioè tre giorni prima della festività del protettore del comune S. Giovanni Battista, e quattro giorni dopo, esercitava tutti i poteri del Capitanio sui tre comuni della Baronia e rispettivi tenimenti, sì nelle cause civili, che nelle criminali, e miste.

Sul principio, pare, che la giurisdizione del Capitanio non fosse così lata. Il diritto a giudicare nelle cause criminali, suprema regalìa della Corona, non fu concesso che a pochi e grandi Baroni dal Re Roberto d’Angiò (1). Posteriormente fu venduto a tutti da Alfonso I d’Aragona. «Quello, dice Giannone, di che non si ebbero molto a lodare i secoli seguenti, fu d’aver Alfonso conceduto a’ Baroni, il mero e misto imperio. Avendo questo Principe, per la sua sterminata libertà,resi esausti tutti gli altri fonti, cominciò ad essere profuso anche delle supreme regalie, che non doveano a verun patto divellersi dalla Corona» (2).